Nonostante la vicenda degli Internati Militari Italiani abbia coinvolto più seicentomila soldati catturati dai tedeschi e deportati in Germania dopo l’Otto Settembre 1943, la memoria sembra ancora incerta e confusa. Probabilmente si trattò di una delle pagine più significative della Resistenza italiana alla quale gli internati aderirono quasi in massa. I prigionieri, messi di fronte all’alternativa tra l’adesione alla repubblica di Salò o un campo di concentramento, la stragrande maggioranza disse ‘no’ scegliendo la prigionia al fascismo.

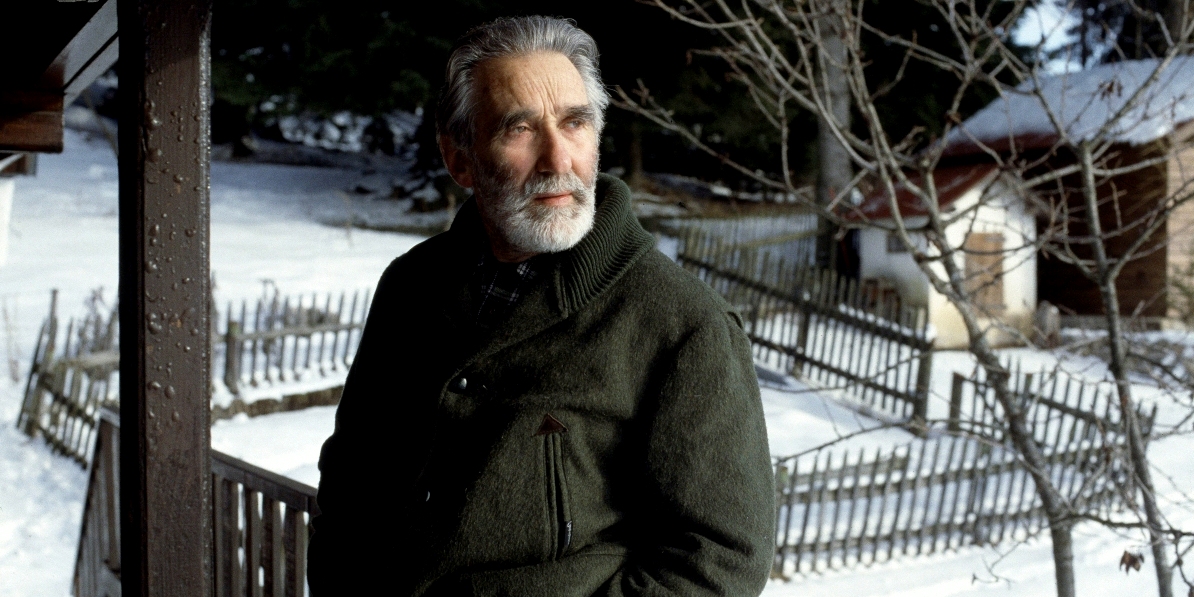

L’alpino e scrittore Marco Rigoni Stern

Internati Militari Italiani

Al crollo della Germania i campi furono liberati dagli alleati, ma non finirono per questo le peripezie perché gli IMI dovettero affrontare un lungo viaggio di ritorno, in piccoli gruppi o da soli, a piedi o su autocarri, che assai raramente fu rapido o comodo. Ai milioni di profughi in movimento in tutte direzioni sulle strade di un Europa devastata, si aggiunsero così centinaia di migliaia di italiani.

L’ultima barbarie

La primavera del 1945 segnò il disfacimento del Reich che, intuendo la fine imminente, moltiplicò la ferocia soprattutto nei confronti dei deportati sia nei campi di sterminio che nelle altre strutture di prigionia. I militari italiani catturati dopo l’Otto Settembre erano stati privati dello status di prigionieri di guerra già dall’estate del 1944: in tal modo non godevano delle protezioni della Croce Rossa internazionale o di potenze neutrali – che effettuavano ispezioni nei campi dei prigionieri alleati e ne controllavano la situazione generale –, ma soprattutto, in assenza di questa protezione, erano impiegati in fabbriche, miniere, fattorie o nello sgombero delle macerie dei bombardamenti in condizioni spesso disumane.

Un gruppo di IMI in Turingia fu perfino messo al lavoro nelle gallerie segrete dove si producevano le V2. L’altra questione riguardava l’adesione alla repubblica di Salò: nonostante la propaganda martellante e capillare svolta dai fascisti e la possibilità di rientrare in Italia, le adesioni furono piuttosto limitate e contemporaneamente si sviluppò anche il rifiuto del lavoro obbligatorio. Fu in questo quadro di forte pressione non solo psicologica per l’adesione alla repubblica sociale, che i tedeschi nel marzo del 1945 giunsero al punto di minacciare di fucilazione un gruppo di irriducibili per convincere i riluttanti.

La reazione di altri presenti all’interno del campo di Wietzendorf, nella denominazione ufficiale OfLag 83 (campo per ufficiali 83), fu di offrirsi volontariamente a seguire gli arrestati pur sapendo che esisteva il rischio concreto di una punizione terribile per tutti. Quarantaquattro italiani furono così condotti in un altro campo di concentramento denominato ‘campo di rIeducazione al lavoro’ (il famigerato lager di Unterlüss, in Bassa Sassonia) e sottoposti ai pestaggi continui dei sorveglianti. Sei di essi morirono letteralmente di botte e i restanti, in pessime condizioni fisiche e psichiche , furono infine liberati dagli inglesi il 9 aprile.

Liberazione e attesa

Qualche giorno dopo le avanguardie inglesi raggiunsero anche il campo di Wietzendorf, dove si trovava il numero più consistente di ufficiali italiani: superate non senza difficoltà le questioni della sopravvivenza alimentare, il nodo principale divenne quello dell’organizzazione del rientro del quale l’Italia, priva di risorse e alle prese con gravi problemi, non poteva farsi carico. Comiciò allora uno stato di attesa, una sorta di limbo, che sembrava non finire mai.

Di fronte alla situazione precedente, per quanto in maniera irregolare, le vettovaglie arrivavano fornite dagli alleati che tuttavia si trovavano spesso in difficoltà per il gran numero di bocche da sfamare. Agli ex internati era concesso inoltre, sebbene in uno spazio limitato, muoversi ed incontrarsi liberamente. Il filo spinato e le urla delle sentinelle erano un brutto ricordo, ma moltissimi ex internati versavano in precarie condizioni di salute e la tubercolosi, aggravata dai maltrattamenti subiti e dalla denutrizione, mieteva spesso le sue vittime.

Si ricevevano notizie dall’Italia che sembrava lontana: non era tanto una lontananza geografica, ma la sensazione che anche il mondo fosse cambiato. Alla notizia che il nuovo presidente del consiglio si chiamava Ferruccio Parri, pochissimi furono in grado di individuare chi fosse. In estate ad organizzazioni cattoliche o dipendenti dalla Santa Sede fu possibile mettere in piedi una piccola rete di trasporti su autocarri che consentì a gruppi di un centinaio di persone di raggiungere alcune città italiane soprattutto del nord, dove erano stati allestiti centri coordinati dalla Croce Rossa dai quali raggiungere poi le città di origine.

Tra i diversi campi allestiti in Italia per lo smistamento dei reduci vi fu anche Bolzano: per una crudele casualità gli ex prigionieri furono ospitati nelle stesse baracche del lager nazista da cui erano partiti i deportati per Dachau o Mauthausen.

Anche il sergente torna a casa

«Va a casa. Sei a pezzi», disse un vecchio sorvegliante austriaco al sergente Mario Rigoni Stern che il 2 maggio 1945 si trovava ancora tra le baracche di un campo di lavoro in Stiria nei pressi del monte Etzberg, e quella sera stessa Rigoni scappò tentando di raggiungere l’Italia a piedi. Il cammino non fu affatto semplice: evitò sistematicamente le strade battute, ma fu spesso costretto a chiedere qualcosa da mangiare ai contadini che vedeva lavorare nei campi, anche se ogni contatto poteva rappresentare un rischio.

Nella zona di Tarvisio si imbattè in gruppi di soldati tedeschi, organizzati o sbandati, che affrontavano invece lo stesso cammino in senso contrario: si procurò anche un fucile tra le tante armi abbandonate, ma si rese conto che più che uno strumento di guerra l’arma poteva attrarre pericolosamente l’attenzione. Se ne liberò e capì in quel momento che la guerra era veramente finita.

Una guerra lunga, cominciata tra i monti della Grecia e dell’Albania nel 1940, proseguita in Russia fino al gennaio 1943 e conclusa dopo venti mesi trascorsi tra campi di prigionia e lavoro coatto. Attraversato finalmente il confine ricevette dalla generosità di un’ostessa un piatto di minestra e un bicchiere di vino. Per un malinteso finì per essere consegnato agli americani e messo in prigione a Udine, in mezzo a repubblichini che lo sbeffeggiarono dandogli del traditore e dello straccione badogliano.

Ancora una volta riuscì però a fuggire, stavolta dagli inglesi che sospettavano un po’ di tutti gli italiani. Quando giunse nel Vicentino per raggiungere l’Altipiano aveva superato gli ostacoli maggiori, ma fu spesso fermato da donne che gli mostravano la fotografia di un soldato del quale non avevano più ricevuto notizie: a tutte tentò di lasciare un messaggio consolatorio alludendo ad una possibile prigionia, anche se ogni volta si riaccendeva in lui la sofferenza. Ancora debole, non in grado di percorrere l’ultimo tratto di salita che lo separava da Asiago, ottenne un passaggio da un camion di partigiani: il 9 maggio potè riabbracciare i fratelli.

27/04/2025

da Remocontro